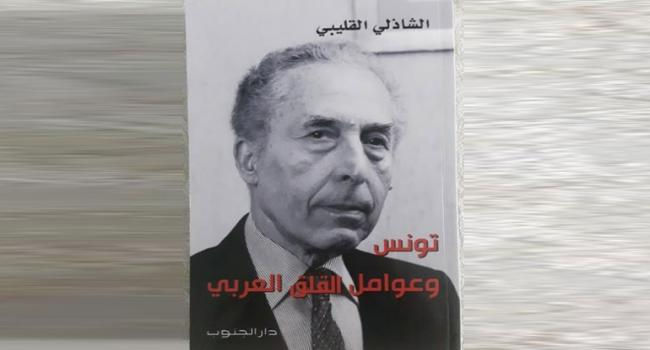

لقاء مع فقيد الثقافة التونسية الكاتب والأديب والوزير الشاذلي القليبي (*)أجرى الحوار: عبد اللطيف عبيد

- asmourajaat2016

- May 28, 2020

- 15 min read

معالي الأستاذ الشاذلي القليبي، ماذا بقي فيكم من البيئة العائليّة التي نشأتم فيها؟

أغلب أعضاء أسرتي الأولى، بتونس العاصمة، نهج ابن الضياف، غابوا عن هذا الوجود: عمومتي ونساؤهم؛ ومن كان يتردّد عليهم من الأقارب. أمّا أولادهم الذين كانوا معي، فأغلبهم فضّلوا مِثلي الانتقال إلى الضواحي. وبُعد الشقة يجعل من الصعب التلاقي، إلا من يسّرت الظروف صلة الرحم من خلالهم. وليسوا بكثير.

لكن البيئة العائليّة، بعضها في عالم الشهادة، وبعضها الآخر في عالم الغيب. فذكر الوالدين، والترحّم عليهما من الثوابت اليوميّة. ولكن، من «الكبار» الذين عايشتـُهم دهراً، فإنّي دائم الذكر لِعمّي سي إبراهيم: كان من خرّيجي الزيتونة؛ وكان له نشاط مسرحي، وكـَلـَفٌ بالأدب والشعر، مثل رفيقه بو شربيّة. ولا أنسى فضل هذا العمّ، لأنّه أخذ بيَدِي، في طفولتي، وفي غياب والدي فترات، للعمل خارج العاصمة. وعمّي هو هذا الذي رسّمني في الفرع الابتدائي للمدرسة الصادقيّة(**). وهو الذي كان يُتابع شؤوني المدرسيّة، ويُساعدني على ما عليّ من واجبات، باللغتين، إذ كان له إلمام بالفرنسيّة غير قليل. هذا إلى جملة من المواطن في حياتي صبيّاً، كان له فيها حضور لا يمحى من الذاكرة.

وماذا بقي من المدرسة الابتدائيّة؟ والمدرسة الثانويّة؟

من حُسن حظّي أنّي كنتُ من تلاميذ الصادقيّة، فرعاً وثانويّةً.

أمّا الفرع، فكان لنا فيه مُعلّمان بالعربيّة، يتداولان على مختلف «الأقسام». وإنّي لأذكرهما إلى اليوم، بكلّ عِرفان: أحدهما «سي بو جميل»، والآخر «سي الزغواني». عنهما أخذتُ مبادىء اللغة والنحو والصرف، وأيسر أركان الفقه؛ وبفضلهما انطبع الإيمان في ذهني.

وأمّا الثانويّة، فكان المدير محمد عطيّة حازماً في التنظيم، متابعاً أحوال كلّ تلميذ؛ يحضر دروس الأساتذة، بانتظام، للتأكد من جدوى ما يلقونه على تلاميذهم: فيثبّت منهم من يستحسن، ويطلب من الإدارة تغيير المقصّرين.

كان مجموع الأساتذة، بالصادقيّة، من أفضل من تداولوا على المدارس الثانويّة. وأذكر في طليعة أساتذة العربيّة، عبد الوهاب بكير ومحمود المسعدي وحميدة بكير. ومن المشائخ الذين درّسونا المواد الدّينية عدد من ألمع أساتذة الزيتونة؛ كان لهم حضور قويّ، أمثال الشاذلي النيفر، والبشير النيفر، وإبراهيم النيفر، ومحمد الزغواني، والمختار بن محمود، والفاضل ابن عاشور. بفضل دروسهم، فهمنا أركان الدّين، وبلاغة العربيّة، وملاحم التاريخ الإسلامي.

وأدعو إلى ردّ الاعتبار إلى الأستاذ محمد عطيّة أوّل مدير تونسي للصادقيّة، الذي بفضله اكتسب تعليمها الدرجة العالية التي يشهد بها الجميع.

حَصلتم على البكالوريا (الثانويّة العامّة) سنة 1944، وقصدتُم فرنسا لِدراسة الطبّ، لكن رسالة وصلتكم من أستاذكم بالمدرسة الصادقيّة المرحوم محمود المسعدي (وكان من الزعماء النقابيّين ثمّ وزيراً للتربية ووزيراً للثقافة ورئيساً لِمجلس النوّاب، إضافةً إلى أنّه من أكبر أدباء تونس) يقول فيها: «…إذا كنتَ تعتقد أنّ الطبّ الذي تتوجّه لِدراسته يخدم البلاد فإنّك مخطئ». ومن الغد ذهبتُم إلى السوربون وسجّلتم في قسم اللغة العربيّة. وهذا ما صرّحتم به للمجلة التونسيّة «ليدرز العربيّة» (تشرين الأول/أكتوبر 2015).

نحن نودّ تفسيراً لهذا الذي حصل!

كان محمود المسعدي وطنيّاً بقدر ما كان مهتمّاً بتلقين هواية الأدب. والذي كان يذهب إليه هو أنّ الوطنيّة منبعها الغيرة على الوطن، لكن لِتُفضي الوطنيّة إلى أعمال قاصدة، ينبغي أن تقترن بالرويّة، وإعمال العقل، وفسحـة الآفاق الفكـريّة. وهـو يعتقد أنّ هذه الأمور لا تجتمع إلا بالثقافة المستمرّة، وذلك مـن خلال ممارسة العقل الفلسفي، والتحاليل الأدبيّة، واستخلاص العِبر من أطوار تاريخيّة.

وقد يكون خشي أن تُؤدّي دراسة الطبّ – التي يُراد منها عادةً باب فسيح للرزق – إلى الإكباب على خويصة الحال الفردي، من دون اهتمام بأحوال المجتمع وقضايا الوطن.

وما عرفه منّي في المدرسة الصادقيّة، قد يكون جعله يعتقد أنّي جدير بركوب هذا الرهان.

ماذا بقيَ من السوربون وباريس في شخصيّتكم ووجْدانكم؟

الكثير! فقد وفّقتُ إلى متابعة دروس في السوربون، في الأدب الفرنسي والفلسفة؛ وتابعتُ التيّارات الأدبيّة والفكريّة التي استأثرت آنذاك باهتمام المجتمع الفرنسي، وفي مقدّمها الوجوديّة.

كما كانت إقامتي بباريس، مدّة خمس سنوات، فرصة للاطّلاع على شؤون مهمّة من حياة المجتمع الفرنسي، والوقوف على معالم تقدّمه بالنسبة إلى مجتمعنا التونسي.

هناك، اكتشفتُ أهمّية الراديو والمسرح والسينما، في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، وفي توسيع الآفاق الفكريّة.

وفي باريس تعودتُ المطالعة اليوميّة للصحيفة الجديدة إذّاك، التي أُسِّست بعد الحرب العالميّة الثانيّـة؛ وهـي جريـدة لوموند (Le Monde). وكانت على ثراء إعلامي، وعُمق تحليل للخبر، والتزام الموضوعيّة في تناول شؤون البلاد المُولّـى عليها.

وفي أثناء دراساتي بالسوربون، انعقد في نفسي العزم على الإسهام في الشأن الأدبي، عند رجوعي إلى وطني، واتخاذ ذلك وسيلة من وسائل الكفاح من أجل كرامة شعبي.

عملتُم مع الرئيس بورقيبة سنوات كثيرة، مديراً للإذاعة الوطنيّة، ووزيراً للثقافة والإعلام والديـوان الرئـاسـي… وعضــواً في الديــوان السياســي للحــزب الاشتــراكــي الدستــوري.

كيف يتراءى لكـُم اليوم بورقيبة الزعيم والرئيس؟

الزعيم بورقيبة ليس برئيس عادي، كأغلب رؤساء الدول. فله تاريخ، خلاله اقتحم مختلف الصعاب، وتعرّض لِمخاطر، داخل وطنه، ووسط حزبه، فكانت له مساجلات مع ديغول وعبد الناصر، وكانت له وقائع مع النظام الاستعماري. خرج، من هذه الابتلاءات، حيّاً، ظافراً، معتداً بالنفس، واثقاً من المستقبل. وقلَّ أنْ كان لزعيم ما كان لبورقيبة من الجمع بين مجد الكفاح التحريري المظفّر، ومن شرف تأسيس دولة مستقلة آخذة بالحداثة، ومن فتح جبهة كفاح داخلي ضدّ التخلّف الاجتماعي والثقافي والحضاري.

هذه العوامل كلّها، جعلت لبورقيبة هالة أسطـوريّة، رافقته حتى في زمن المرض والهرم والعجز؛ انبثقت من الذاكرة، بعـد وفاته، لتجعـل صورته دومـاً ذلك الزعيم الفذّ، والخطيب الأمثل، والحاكم الأكثر إقداماً ونصاعة رأي، مع تناسي أيّام الاضطراب العصبي، وتردّد اللسان، وضبابية الرأي.

هل كان بورقيبة عِلمانيّاً أم مُجتهداً ومُصلحاً دينيّاً؟

ما في النفوس، لا يعلمه إلا الخالق. لكن سلوك الزعيم، في قضايا دينيّة، لم يكن على شاكلة مصطفى كمال، الذي نبذ الإرث الإسلامي، واستورد من الغرب ما ليس بمنسجم مع حضارة شعبه. فبورقيبة، في كلّ القضايا التي تمسّ بالدّين، كان يتوخّى الطريقة الإسلاميّة، في الاجتهاد بالرأي، والجنوح إلى ما فيه المصلحة، في نظره، وبالاستعانة برأي مَن لهم القدرة على التأويل.

فقضيّة تعدّد الزوجات، استنتج فيها، من القرآن، أنّ الزوج غير قادر على أن يعدل بين الزوجات. فمنع، بالقانون، الزواج بأكثر من واحدة.

أمّا قضيّة الصيام، فبورقيبة يعتبر أنّ تونس كانت، بعد الاستقلال، في منزلة الجهاد الأكبر، الذي يفرض على شعبها أن يُفطروا لِيقْوَوْا على عدوّهم، وهو التخلّف.

وفكّر، في وقت ما، في مراجعة قواعد الميراث بين الذكـَر والأنثى. فنصحه مَن كان يأخذ برأيه، أنّه لا سبيل إلى جوازه بالتأويل، فأحجم.

خلاصة القول، إنّ بورقيبة تصرّف بما يُعلي شأن المجتمع الإسلامي، داخليّاً ودوليّاً. وتصرّف دوماً في نطاق الثقافة الإسلاميّة، لا من خارجها، أو بالضدّية لها.

لماذا تقدّمت شعوب وأمم كثيرة عبر أرجاء العالم بينما لا يزال العرب يتعثّرون في مسعاهم للحاق برَكـْب الحضارة؟

أرجح الرأي عندي، أنّ العرب كان لهم دين وحضارة؛ وأنّ هذه الحضارة كانت متقدّمة على سائر الحضارات قبلها، بفضل ما انطوت عليه من «مكارم»، هي ما نسمّيه اليوم «القيم». وفي طليعتها إعمال العقل، وطلب العِلم مهما كلّـف من مشاق، والمساواة بين العرب والعجم، وإقامة العدل، بصنوفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية؛ والسعي إلى نشر التضامن بين الفئات الاجتماعيّة؛ واستقبال «أهل الكتاب» في المجتمع الإسلامي، وتشريكهم في العمل الحضاري؛ واعتماد القاعدة القرآنية: ﴿لا إكراه في الدين﴾.

لكن، لِعوامل كثيرة يتناولها المؤرّخون، تغيّرت المجتمعات الإسلاميّة، وتناست ما يوصي به دينهم من أركان حضاريّة؛ وتمسّكوا بالقواعد المتعلقة بالعبادات والمحرّمات؛ فانكمش الفكر، وتوقّف المدّ الثقافي. وغفلوا عن القاعدة الذهبيّة التي أتى بها نبيّهم – عليه الصلاة والسلام – وهي أن يعملوا لِدُنياهم كأنّها باقية أبداً.

كيف تبدو لكم العلاقة ثلاثيّاً: عمّكم الزعيم الوطني محي الدّين القليبي وبورقيبة والشاذلي القليبي؟

سي محي الدّين له في العائلة منزلة عالية؛ وكان لي به صلة أكيدة. كان يُقيم بضاحية المرسى. ولكن عمله، في إدارة الحزب بالعاصمة، كان يجعله يأتي إلى منزلنا – بنهج بن الضياف – لِتناول الغداء معنا. ومن حظّي أنّه اهتمّ بي، وأنا في آخر أقسام الابتدائي؛ وكان، بعد الغداء، يطلب القهوة، ويأمرني بالكتاب – وهو أوّل كتب المنفلوطي إذاك – فأقرأ عليه صفحة كلّ يوم، يتناولها هو بالشرح للمعاني، وبالتحليل للقواعد النحويّة والصرفيّة وغيرها.

ثمّ إنّ فضل سي محي الدين أنّه نبّه العائلة إلى أفضلية التعليم الصادقي، بالمقارنة بما كانت عليه معاهد ثانويّة أخرى، فوجّهتني إلى الاستعداد لمناظرة الدخول إلى المدرسة الصادقيّة.

كان سي محي الدّين أوّل أستاذ لي، حبّب إليّ العربيّة، وأعانني على فهْم بعض أسرارها، والإلمام ببعض قواعدها. لكنه أيضاً فتح لي آفاقاً من المعاني جعلتني أقدر على إثراء عقلي ومشاعري.

كلّ ذلك أنشأ لي علاقة فريدة بالرجل. ولم أكن إذّاك أفقه دور هذا الزعيم السياسي في المجتمع. وأخال أنّ مَن هُم أقرب منّي إليه، يغبطونني هذا الحظ الذي انفردتُ به.

دارت الأيّام، وهاجر الزعيم إلى المشرق. والتهمتني عوامل اجتماعيّة، دفعت بي إلى حضور اجتماعات شبابيّة في انتماء إلى الحزب المنشقّ عن اللجنة التنفيذيّة.

ما كنتُ أدرك أبعاد هذا التطوّر الذي طرأ عليّ بسبب ما كان لي، في المدرسة الصادقيّة، من خُلطاء وأحباب.

وكثيراً ما أتساءل: هل كنتُ أمعن في هذا السبيل، لو بقي سي محي الدّين بتونس؟

لكن الذي يُدخل عليّ بعض الطمأنينة هو أنّ بورقيبة – الذي عرفتُه بعد الاستقلال – كان كثير الحديث معي عن محي الدّين؛ فيقول لي: «الذي أتعبني بعد الانشقاق هو أنّي حيثما ذهبتُ لِعَقد اجتماع شعبيّ، أجد أنّ محي الدّين سبقني، أو أنّه قادم بعدي بأيّام قليلة. فهو مثلي يُؤمن بالاتصال المباشر؛ ولا يمكث في مكتبه – شأن الكثيرين من قيادات الحزب القديم».

حدّثونا عن الزيتونة والزيتونيّين، وعن علاقتكم بالصادقيّة والصادقيّين.

عمّي وخالي من الزيتونة، والمعلّمون الأُول الذين تلقّيتُ عنهم أركان الإسلام هم من الزيتونة: سي بو جميل وسي الزغواني.

ثمّ المدرسة الصادقيّة حبّبتني في مشائخ الزيتونة: الفاضل ابن عاشور الخطيب اللوذعي الذي لا يُشق له غبار؛ والبشير النيفر الذي ليس له مثيل في الوعظ والإرشاد بأسلوب شخصي لِشرح مكارم الدّين؛ والمختار بن محمود الذي يجمع بين الإفادة والدُعابة، ويقبل أن يداعبه تلاميذه، من دون أن يغضب، مثل غيره.

ثمّ مِن أحبّ أصدقائي الأستاذ حمادي النيفر الذي ربطتني به معاشرة دامت إلى وفاته. وهو مؤسّس مجلة الندوة، وكنتُ معه في تحريرها.

ولمّا أُسنِدت إليّ إدارة الإذاعة، كان إلى جانبي، في أمور كثيرة، كانت له بها خبرة.

هل جرّبتُم الكتابة الإبداعيّة… شعراً وقِصّة ورواية ومسرحاً؟

نعم، أثناء دراستي بباريس؛ كانت لي مُحاولات شعريّة، بالفرنسيّة وبالعربيّة؛ لم أكن راضياً عنها، فأهملتُها. وبعضها كان محفوظاً في حقيبة لي، ضاعت منّي، عند تنقّلي، في باريس، من مكان إقامة إلى آخر.

ويُخيّل إليّ أنّي نشرتُ، في مجلة الندوة، نصّاً شعريّاً من أوائل ما كتبتُ، وأنا طالبٌ بفرنسا.

ألا تعتقدون أنّكم، في كثير ممّا كتبتُم من بحوث ومقالات وخُطب، قد سَلكتُم مسلك المُنشئين المُبدعين؟ وكيف ترون تعاملكم مع أساليب الكتابة العربيّة؟

إلى جانب تأثير سي محي الدّين في تحبيب العربيّة إليّ، كان لأستاذين لي في الصادقيّة تأثير يذكر:

عبد الوهاب بكير، كان يُجيد التفسير اللغوي، وشرح الأساليب التعبيريّة، ومحمود المسعدي الذي كان تأثيره مزدوجاً؛ أستاذاً يُوقظ الضمائر، وكاتباً له لغة وتعابير تنتمي إلى ما كنتُ أحِبُّ من النثر القديم.

أعتقد أنّ ما يُمكن أن أكون توفّـقتُ إليه، مَدين لأساتذتي الثلاثة: محي الدّين وبكير والمسعدي.

ما هي أحبّ الآثار الأدبيّة، العربيّة والأجنبيّة، إليكم؟

بالفرنسيّة، كان لي شغف بكـُتب مالرو (Malraux) وجيد (Gide) وبروست (Proust) وفلوبير (Flaubert). وأجد متعة في إعادة النظر في الروايات الفرنسيّة الكلاسيكيّة الشهيرة، التي كنتُ درستُ منها الكثير في الصادقيّة، أخصّ منها روايات راسين (Racine) وكورناي (Corneille) وموليير (Molière). فقراءتها، من حين إلى حين، لذة ممتعة.

أمّا بالعربيّة، فطه حسين من المحدثين، وأعداد من المجلة المصريّة القديمة الرسالة، وكتاب الأغاني الذي لا أملّ قراءته.

لكن المعين الذي لا ينضب مدده، من الألفاظ، ومن التعابير، ومن أساليب الحديث، فالقرآن، إلى جانب ما أجد فيه دوماً من إعجاز البيان والمعنى.

ما القصيدة التي تستعذبون قراءتها باستمرار؟ ومن أحبّ المطربين، العرب والأجانب، إليكم؟

لستُ صاحب الأثرة لِقصيدة واحدة، أو لأغنية بمفردها.

من أحبّ الأمور إليّ أن أقرأ من المتنبّي، أو من المعرّي ومن المحدثين، أشعار شوقي والشابّي، على الأخصّ.

فالشعر، عندي، ما اجتمع فيه عميق المعنى ورائع العبارة وجميل النغم. وفي ذلك، يدخل الوزن والقافية.

وما سوى ذلك، فضَرْبٌ من دواعي الفكر، قِوامه الحقيقي النثر المنثور. وأن أستمع إلى ألحان علي الرياحي أو عبد الوهاب – القديم بخاصّة – وصليحة… وشادية، والهادي الجويني، هذه متعة لا يُعادلها شيء عندي.

لماذا، في نظركم، رشَّحَكم بورقيبة لِتولِّي منصب أمين عامّ لِجامعة الدول العربيّة؟

لا أظنّ أنّ الرئيس بورقيبة أراد ترشيحي لهذه المسؤوليّة؛ الذي استقرّ عندي، أنّه لم يكن يُوافق على مغادرتي المسؤوليات الحكوميّة، وبخاصّة ما منها يتصل به مباشرة. لكن الهادي نويرة هو الذي ألحّ عليه وأقنعه.

وأوّل ما قاله لي بورقيبة، وأنا أودّعه، بعد انتخابي: «تهربشي عليّ»!.

إلى أيّ حدّ كان بورقيبة، في نظركم، مؤمناً بالعروبة وبالمصير العربي المشترك؟

كان بورقيبة يعتبر أنّ أركان حضارة تونس هي اللغة العربيّة والإسلام، ديناً وحضارةً. هذا لا شكّ عندي فيه. لكنّه لم يكن يُريد أن تمّحى من الذاكرة العامّة عهود حضاريّة سابقة، كانت لها قيمتها.

لكن الأمر الذي لم تترك الظروف لِبورقيبة فرصة للتفكير فيه، أنّ الانتماء الحضاري يفرض التعاون بين كلّ المجتمعات العربيّة؛ وأنّ التعاون الحضاري ليس معناه الاشتراك في السيادة.

لكن الأسلوب الناصري هو الذي جعل بورقيبة يفهم أنّ الدعوة إلى جمع الشمل تتناول أيضاً السيادة السياسيّة، وأنّها تقتضي اندماج الدُول العربيّة تحت راية دولة واحدة.

كان بورقيبة شديد الغيرة على سيادة تونس. ويعتقد أنّ ما حصل بين مصر وسورية تجربة فاشلة.

ولو تولّى مُنظِّرو القوميّة التأمّل في هذه القضيّة – الاشتراك الحضاري والاشتراك في السيادة – لكانــوا توفقــوا إلى رفــع الإشكال، ولا سيمـا أنّ الاندمـاج ظهــرت سلبياتـه في التجربة المصريّة – السوريّة.

قلتُم، في 18/9/1979، في افتتاح الدورة الثانية والسبعين لِمجلس جامعة الدُول العربيّة وفي سياق حديثكم عن وحدة الصفّ العربي «… إنّه من واجبنا أن نعمل على أن لا تحيد مسيرة الأمّـة عن الاختيـارات الأساسيّـة التـي تجمع بيننـا. واعتقـادي أنّي أعبّر عن إيمان جماعي عندما أقول إنّ الجامعة هي الأداة الفضلى لِتحقيق هذه الغاية، بشرط التحلّي بالصبر والأناة وسعة الصدر، والاقتناع بأنّ القليل الممكن أفضل من الكثير الذي يتعذّر بلوغه».

فإلى أيّ حدّ لا يزال هذا الرأي صحيحاً بخصوص أوضاعنا العربيّة الراهنة؟

أعتبر أنّي، في ما قُلتُه إذّاك، أعبّر عن منهج بورقيبي: وهو أنّ رسالة جامعة الدول العربيّة تتّجه إلى تحقيق الاختيارات العربيّة المشتركة؛ ولكن لا بدّ في ذلك من اعتبار الواقع والممكن؛ وأنّ شعوبنا فرّقت بينها عصور الانحطاط مدّة طويلة؛ وأنّ، في تلك المدّة رسخت أمور يعسر إلغاؤها بخطاب، أو بجرّة قلـم؛ وأنّ الطريقة المثلى، في العمل العربي المشترك، اعتبار الواقع والممكن، وقبول المراحل التي يحتاج إليها التطوّر.

وتلك أخلاقيات لا بدّ للعمل العربي المشترك من أن يتحلّى بها.

ماذا كسَبْتم، شخصيّاً، من منصـب الأمين العام لِجامعة الدُول العربيّة؟ وماذا كسبــتْ الجامعــة؟ وماذا كسبــتْ تونس والوطن العربي؟

كسبتُ الكثير: عرفتُ الواقع العربي عن كثب؛ وكانت لي فرصٌ واسعة للفكر، في ما يتطلّبه هذا الواقع، من أجل تيسير التطوّر.

وازداد رسوخاً عندي أنّ منزلة العرب في العالم هي من صورتهم جميعاً لدى الرأي العامّ الدُولي. فلا يُمكن لأيّ عربي أن يتنصّل من سلبيات مَا يجري في هذا أو ذاك من الأقطار العربيّة؛ وما كان لنا في تونس – وفي المغرب العربي الكبير – من اعتزاز بثقافتنا المزدوجة – عربيّاً وفرنسيّاً – ظهر لي أنّ مثله حاصل في الأقطار التي اتصلت بالثقافة الإنكليزيّة.

* * *

أمّا ما قد تكون الجامعة العربيّة قد اكتسبت من اضطلاعي بالأمانة فيها، مدّة عقد ويزيد، فليس لي أن أقول فيـه الكلمـة الحـقّ؛ وهو من حقّ غيري أن يبسطوا فيه القول. الذي أذكره هو أنّ صديقي المرحوم لطفي الخولي، قال شيئاً من ذلك في مقال له نشر، ممّا أراده تحيّة لي، عند استقالتي.

* * *

ولعلّي اقتحم حدود التواضع، إذا قلتُ ما يلي:

في عهدي اكتسبت الجامعة إشعاعاً دُوليّاً، ساعد على تقريب القضايا العربيّة إلى الرأي العام في كُبريات الدُول. وكان للجناح المغربي من الأمّة مشاركة حثيثة في العمل العربي المشترك. وعدد القمم والمجالس الوزاريّة شاهد على ذلك. واستطاعت الجامعة أن تعالج الصراع العربي – الإسرائيلي بما يتمشّى مع المنطق الدُولي. فأقلعت عن العبارة المألوفة من قبلُ، وهي «الكيان الصهيوني» وركنت، ولو على مضض، إلى التسمية الدُوليّة: «إسرائيل»، كما يقتضي العُرف الدُولي. ولكن المجتمع الدُولي هو الذي تقاعس، ولم يقم بواجبه في تقريب الشقة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين.

ما الرسالة التي تتوجّهون بها إلى إخواننا الفلسطينيّين وبخاصّة في هذه الظروف التي قد تهيّىء لانتفاضة ثالثة؟

رسالتي إلى الإخوان الفلسطينيّين أن يتركوا خلافاتهم الداخليّة جانباً، وأن يكون لهم الحوار الذي يرونه، للتصحيح والإثراء.

فوحدة الصفّ الفلسطيني شرط، من دونه لا نصر للقضيّة.

ثمّ نصيحتي لهم أن يأخذوا بالطريقة البورقيبيّة.

فقد طرقوا محاولات كثيرة لم تثمر. بقي أن يحاولوا طريقة المراحل، وقبول الحلّ المنقوص، الذي يمكن، بعده، استئناف النضال السياسي لإحراز مراحل أخرى.

قد يشكّكون في نجاعة الطريقة البورقيبيّة، لأنّهم جرّبوها مع رابين. لكن رابين قُتل. وقد يأتي مَن يُماثله. والتاريخ طويل.

ولِيكن واضحاً للإخوة الفلسطينيّين أنّ الخلط بين طريقتين في النضال – توخّي العنف والاعتماد على النضال السياسي – يُفضي بهم إلى انعدام النتائج، وبقاء الجموع من الشعب الفلسطيني في المحتشدات، أو تحت الحكم الإسرائيلي. لا قدر الله.

ما رسالتكم إلى الضمير العالمي… إن كانت لهذا الضمير آذان لا تزال تسمع؟

توجّهاً إلى الضمير العالمي، أقول إنّ عجلة التاريخ في تسارع، وإنّ ما يُصيب الكُرة الأرضيّة من اختلالات قد يجعل الحياة على سطحها في عسر متزايد. فالواجب يدعو كلّ الأمم إلى إلغاء الأنانيّة الوطنيّة، وأن يُقيموا تنظيمات دُوليّة تنشر التضامن بين الشعوب، وتمكّن من معالجة الآفات المنتشرة. ولِيتمسّكوا بالأخوّة الإنسانيّة في كلّ الخطى التي يقومون بها.

وأوّل الواجبات الفوريّة، إطفاء نار النزاعات الإقليميّة، بالاحتكام إلى قانون العدل، وواجبات الأخلاق الإنسانيّة، مع إتلاف أسلحة الدمار الشامل التي تؤسّس للمظالم الدُوليّة – نزعها من جميع الدُول، من دون استثناء.

ما هي ملامح المشروع الحضاري العربي الذي كثيراً ما دعوتُم إليه؟ وما هي شروط إنجاز هذا المشروع؟

المشروع الحضاري، الذي على أسسه يُمكن العمل من أجل النهوض العربي، يقتضي أن تكون الجامعة قائمة على قاعدتين: أمور الدُول، وشؤون المجتمعات.

كثير من سوء التفاهم منشؤه أنّ الجامعة ليس من حقّها أن تنظر في شؤون المجتمعات.

والاعتبـار الثاني الذي لا بدّ من إدخالـه في منطق النهوض هو أنّ الحداثة التي تنشدها شعوبنا – والكثير منها يريد، من أجلها، الاقتباس من أوضاع الأمم المتقدّمة – كانت في أصول حضارتنا العربيّة – الإسلاميّة؛ وتغافلت عنها شعوبنا، أيّام التخلّف والانحطاط. فالواجب اليوم، لا الرجوع إلى أوضاع وشكليات هي من مُخلّـفات الانحطاط – كما تدعو إلى ذلك بعض التيّارات الإسلاميّة، بل الواجب يدعونا إلى إحياء الجانب الحضاري من ماضينا الإسلامي، وهو الذي يتضمّن «المكارم» و«المناقب» و«القيم» التي بها نهوض المجتمعات داخليّاً، وبها أيضاً تستقيم العلاقات بيننا وسائر الأمم.

كيف ترَوْن العلاقة بين العروبة والإسلام ماضياً وحاضراً ومستقبـلاً؟

إنّ التيّارات الداعية إلى إحياء أصول الإسلام، غالباً ما تقصر اهتمامها على العبادات. ومجتمعاتنا في غنى عن هذه الدعوة، لأنّها مُتشبّعة بالإيمان ومُلتزمة بالأركان؛ الذي تحتاج إليه هو إحياء الأصول الحضاريّة والثقافيّة والفكريّة، وهي عربيّة إسلاميّة معاً، من دون فصل.

ما يذهب إليه بعضهم من أنّ الإسلام سببُ تقهقر شعوبنا، هو محض الخطأ، لأنّ الإسلام أسّس حضارة مُشرقة، تداعت لها الأمم. وإنّما بالتفريط في مكارمها، بدأ الانحطاط.

مجتمعاتنا عربيّة لغة وثقافة؛ وهو إرث عظيم، وهي إسلاميّة، ديناً وحضارةً، وهو إرث لا يُضاهَى.

هذا الإرث الحضاري ساهمت في تركيز أركانه شعوب كثيرة غير عربيّة؛ ولنا نحوها دَيْن عظيم، يدعونا إلى تلمّس طرائق الوفاق معها، كلّما اختلفت بنا السبُل.

كيف يتراءى لكم مستقبل المغرب العربي؟

إنّ المغرب العربي الكبير متفق في ما ينبغي أن يُتَّخذ أركاناً للنهضة المغاربيّة الشاملة؛ ولكن الحكومات، لأمور ثانويّة بالنسبة إلى الجوهر، تطرأ على بعضها مباعدات، بسببها يتوقف قطار التعاون؛ أو يُصيبه العطب.

واعتقادي أنّ أهل الفكر، بعد قِيام الثورة، عليهم أن يُعملوا الرأي لمعالجة هذه القضيّة، انطلاقاً من الاقتناع أنّ دُولنا المغاربيّة هي بصدد أن تخسر الرهان التاريخي الذي يجعلها مدَداً قويّاً لِبقيّة الأمّة، في الداخل، وقوّة هامّة لها أيضاً في المجال الدَولي.

ولا بدّ، في ذلك، من طمس الحساسيات السياديّة لدى الجميع، حتى يمكن لِوحدة مجتمعاتنا أن تُؤتي ثمارها.

والرئيس بورقيبة تصرّف، في هذا الصدد، تصرّفاً حكيماً، إذ طوى قضيّة النزاع الترابي بين تونس والجزائر، بما جنّب الدولتين هدر طاقات من دون كبير فائدة.

لِنعُد إلى الأصل: الثقافة وشجونها. كيف تقيّمون الآن منجزكم الثقافي على رأس وزارة الثقافة التونسيّة طوال ما يزيد على عقد من الزمن؟

أُنشِئت الوزارة في عهد قريب جدّاً من إعلان الاستقلال، وكانت البلاد إذّاك، بحاجة إلى الكثير. فجُعل العمل الثقافي منصبّاً على الأخذ بأيدي المبدعين، وإنشاء المؤسّسات اللازمة، وتوفير الوسائل الضروريّة، ومتابعة للحاجات، من دون توقّف.

لكن ما قامت به الوزارة، في عهد تأسيسها، لا بدّ من تعهّده بالتحسين وبالتطوير وبالاجتهادات المثرية، التي تفتح آفاقاً جديدة.

لذلك، ينبغي أن يُعتبر كلّ عمل تقوم به الوزارة، في أيّ عهد من عهودها، ملتحقاً بالنهر العظيم الآتي من أعالي تاريخ البلاد، الذي يتجاوز أجيالنا المتعاقبة، لإنشاء طاقات قابلة للتطوّر، وقادرة على الإبداع، من دون إخلاد إلى الرضى.

ما المؤلَّف الجديد الذي ننتظره منكم قريباً؟ وما الشواغل الفكريّة والوطنيّة والقوميّة التي تستأثر باهتمامكم الآن؟

هو كتاب يشتمل على خواطر متعلقة بمجتمعاتنا العربيّة – الإسلاميّة؛ ومتركّب من فصول كـُتبَت في أزمنة مختلفة، وأعتقد أنّها متكاملة، تتّحد جميعاً في الاقتناع بأنّ مجتمعاتنا العربيّة تؤلف أمّة، مترابطة القوى المسماة القيم؛ ولكن لا بدّ من جعل تماسكها مرتكزاً على ما به «العصبية» الحقّ المرضية، التي يتحدّث عنها ابن خلدون، وهي التي تنبعث من المكارم الأخلاقيّة، ومن التوجّهات الفكريّة، ومن المناقب الحضاريّة، لا مساس وطنيّاً بالسيادات الوطنيّة.

ما علاقتكم بمدينة قليبية مسقط رأس أسلافكم؟

أسفي الشديد أنّ حياة العاصمة وشواغل العمل الحكومي، لم تترك لي الفرصة لإنشاء «موطئ قدم» في هذا الموقع الجميل من «الوطن القبلي»، على الرغم من أنّه كان لِعائلتي بعض الأراضي فيها.

ما علاقتكم بأحمد بن صالح؟ وكيف تقيّمون الآن تجربته الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟

علاقتي به علاقة حميمة، تعود إلى أوّل سنة من الدراسة الثانويّة، بالصادقيّة، ومع المرحوم محمود بالناصر، إذ كُنّا ثلاثة، في رهان واحد. وذهبنا معاً إلى فرنسا، للدراسات الجامعيّة. ومن أوّل تعارفنا، كان من الظاهر أنّ زعيم الثلاثة هو أحمد، وأنّ رأيه هو النافذ، في كلّ الأحوال.

ولمّــا آلت إليه خلافة فرحـات، فـي الاتحـاد، كنتُ إلى جانبه، وساعدته في تحرير صوت العمل، صحيفة الاتحاد العام التونسي للشغل.

ولمّا جاءت ظروف أبعدته من قِيادة الاتحاد، أراد بعض الذين انتُخِبوا بعده أن يكون إلى جانبه أستاذ «أقريجي»، مثلما كان لِبن صالح.

ثمّ آلت الأمور إلى أن أُسنِدت إليه الوزارة. فصداقتنا الرابطة بيننا، كانت لا شكّ من عوامل ما حظيتُ به من اهتمام الرئيس بورقيبة، وساعدني على الالتحاق به في الوزارة.

أمّا المعمعة التي خاض غمارها، بتأسيس النظام التعاضدي، فلم يكتب له فيها ما كان يقصد، لِعوامل كثيرة، أعتقد أنّها خارج إرادته ومسؤوليته؛ لكن قد تكون حدّة المزاج التي تأخذه، أحياناً، قد ساهمت في تأليب بعض أهل النفوذ ضدّه، لإفشاله وتعريضه للمساءلة.

الذي أعتقده هو أنّ أحمد بن صالح طاقة فكريّة، وعزيمة فولاذيّة؛ قد فقدتهما الحكومة، في ظروف بدأ فيها الرئيس ينحدر إلى ما ليس جديراً بقامته التاريخيّة.

ماذا تتذكّرون عن الزعيم الباهي الأدغم؟

أوّل ما يتبادر إلى ذهني عن «سي الباهي»، أنّا كُنّا خارجين من «مجلس الأمّة» فقال لي: «ما قصّرتش، كلمتك كانت رائعة».

وكنتُ كثير الاتّصال به، وهو في موقع رئيس الحكومة، وأطلعه على البرامج التي أعرف أنّها تهمّه.

ثمّ مرّت الأيّام، بحُلْـوها ومُرّها، لِكِليْنا، وأذكر أنّ سي الباهي هاتفني يوماً يُريد زيارتي، وأنا إذّاك في الأمانة العامّة للجامعة. فكانت لنا محادثة منشرحة، لِكلّ منّـا.

وماذا عن محمّد مزالي الوزير والمثقّف والأديب؟

كان من أصحابي، مع زميلتنا فتْحيّة المختار، منذ متابعتنا للدراسات الفلسفيّة بالسوربون. وكان إذّاك مرتبطاً بعلاقة زوجيّة مع فتحية التي كنتُ على صداقة حميمة مع أحد أخويها.

وأذكر أنّ المنظمة الثقافيّة العربيّة عقدت جلسة لِتكريمه؛ وطـُلِب منّي أن أسهم فيها بكلمة عن الوزير الأوّل محمد مزالي. فقبلتُ بكلّ سرور، لأنّي كنتُ أرى له خصالاً كثيرة، تُؤهّله لِرئاسة الحكومة، مع ثقافة واسعة، وعزيمة قويّة، ومزاج نضالي لا يَنِي.

لِنعُد إلى اللغة العربيّة وأستاذكم محمود المسعدي. ما دَور خرّيجي اللغة العربيّة، وبخاصّة في السوربـون، في الكفـاح التحريري وبناء الدولة؟ وكيف تفسّرون، على الرغم من ذلك ما كان يصدر أحياناً عن الزعيم بورقيبـة، وغيره من بعض مجايليكم، من استنقاص للغة الضاد وجماعتها؟

الرئيس بورقيبة كان متضلّـعاً من العربيّة، بقدر ما كان يُجيد الفرنسيّة. ورسائله المدوّنة في الكتب التي تؤرّخ لأعماله تشهد بذلك.

ثمّ إنّي كنتُ أكتب له أغلب خطبه. فكان، إذا استوقفني أثناء تلاوتِي المشروع، يُبدي ملاحظات لا تصدر إلا عن عارف باللغة. وإنّما انتشر الرأي أنّه لا يُحبُّ العربيّة، لأنّه أبى أن يعمّم تعريب المواد العلميّة والفلسفيّة، لاعتقاده أنّ ظروف النجاح غير متوافـرة؛ فالتعريب، في نظره، ليس مبدأً سياسياً، فقط، بل هو أيضاً متوقّف على جملة من الشروط، بها يكون النجاح.

أذكر أنّ ابني المهدي، لمّا كان في قسم الفلسفة، كان يستشيرني لِفهم نصوص تُمْلـى عليهم؛ فأُضطـَرّ إلى إعادة تحرير الكثير منها، بما هو أوفق، حتى يفهمها ويتمكّـن من الاستفادة منها.

كيف تقيّمون مستوى «اللسان التونسي الدارج» هذه الأيّام، وبخاصّة من خلال لغة الإذاعات الخاصّة والعموميّة؟

لغتنا الدارجة – تلك التي كان يلقي بها المرحوم الفذ عبد العزيز العروي أحاديثه الإذاعيّة – كانت رائعة، وعلى درجة عالية من البلاغة، ومن الجَمال، وإن هي لا تضاهي الدارجة المصريّة، ولا أيّة دارجة عربيّة أخرى تضاهي لغة القاهرة.

أمّا بعد الثورة في تونس، فالتسيّب أصاب كلّ المجالات، ومنها لغة المجتمع، وكذلك اللغة الفصحى التي تهلهلت تراكيبها، واستعجمت ألفاظها أحياناً كثيرة.

هل أنتم قلقون على مستقبل اللغة العربيّة في الوطن العربي مشرقـاً ومغرباً؟

لا أبداً. لكن بشرط، وهو أن لا يتمادى عندنا الساسة والزعماء في اعتبار الفصحى من الصعوبة بحيث يُسمح لأعضاء المجتمع المدني أن «يكسروها»، كما يحلو لهم، ويطيب.

وهذا يصدق على أغلب ساسة تونس، ويصدق كذلك على زملائهم في الفضاء العربي.

هل ستكتبون مذكّراتكم؟

لا أعتزم كتابة مذكّرات، لأنّي أعتقد أنّ الذاكرة خائنة في أغلب الأحوال، وأنّ «الأنا» من شأنه أن يُكيّف الماضي بما هو أجدر.

ما أحبّ البلدان إليكم؟ وما أحبّ المدن بعامّة والمدن العربيّة والإسلاميّة بخاصّة إليكم؟ ولماذا؟

أعشق القاهرة لسماع لهجة أهلها، ولحضور روايات مسرحيّة، وللمشاركة في أعمال مجمع اللغة العربيّة.

ومن دواعي الأسف أنّ ليالي أمّ كلثوم لم تعوّض، وأنّ بعض أصدقائي ذهبوا في سبيلهم.

كيف تقضون نهاركم؟

صباحاً، في مطالعة الصحُف اليوميّة والصحُف الفرنسيّة الأسبوعيّة، ثمّ للنظر في بعض الكُتب التي جاءتني من الخارج. حالياً، أنظر في كتاب تُرجم من الأمريكيّة هو مذكّرات المترشّحة للمشاركة في الانتخابات الرئاسيّة هلاري كلنتون (الناشر فايار Fayard).

نحن نهنّئكم ببلوغكم التسعين من عمركم المديد، إن شاء الله. لكن ما سرّ الصحّة الممتازة التي لا تزالون، والحمد لله، تتمتّعون بها؟

النظام هو السرّ. ولا أسمح لِنفسي بأيّ خروج عنه.

هل تجالسون الشباب؟ وعمّ تتحدّثون إليهم؟

مَن حولي هم شباب: أحفادي الذين يزورونني يوميّاً، وأتحدّث إليهم وأستمع إليهم.

ما السؤال الذي كنتم تأملون أن أوجّهه إليكم؟ وما جوابكم عنه؟

بل أريد أن أوجّه السؤال إلى زميلي عبد اللطيف عبيد، لأعرف لماذا لم يحترف الإعلام، لأنّ جملة الأسئلة التي تفضّل بها، من الحسّ والرشاقة ونفاذ النظر، بحيث تنبئ باهتمامات إعلاميّة عالية، وبأنّ صاحبها كان يمكن أن يكون له شأن في مجال الإعلام.

المصادر:

(*) نُشر هذا الحوار في مجلة المستقبل العربي العدد 445 في آذار/مارس 2016.

(**) عبد اللطيف عبيد: الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس مركز الجامعة في تونس.

Comments